| 恒星探査機(プロキシマB向け) | |

|

|

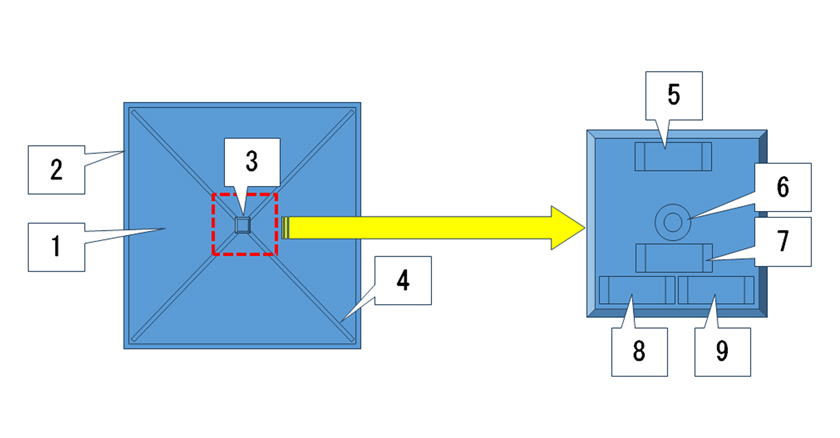

| <構成説明> 1.薄膜反射スクリーン 2.通信アンテナ 3.探査機ユニット 4.電力供給ケーブル |

5.電源ユニット 6.高感度カメラ 7.制御ユニット 8.通信ユニット 9.大容量記憶装置 |

事前調査フェーズ

ここでは、恒星間宇宙船の出発に先立ち、人類の移住先の候補の一つとしての、

プロキシマ・ケンタウリの惑星である、プロキシマ・ケンタウリBへの探査機での事前調査について説明します。

プロキシマ・ケンタウリは太陽系から一番近い恒星で、太陽系からの距離は約4光年。

光の速さでも4年かかる距離にあり、太陽系内で一番速い核融合推進システムの宇宙船でも数百年かかると想定されています。

そのため、事前調査段階では小型の探査機を使用し、

光の速さにできるだけ近いスピードで飛ばして、プロキシマ・ケンタウリおよび惑星プロキシマBを近接調査します。

【恒星探査機の構成】

恒星探査機の構成について、以下の図にて示します。

探査機は、縦横2mの薄いレーザー光線反射膜で構成されていて、重さは2g程度。

薄膜の中央部分に探査機の主要なコンポーネントである、縦横5mmの制御用システムがあります。

詳細は、「恒星探査機(プロキシマB向け)」もあわせて参照してください。

| 恒星探査機(プロキシマB向け) | |

|

|

| <構成説明> 1.薄膜反射スクリーン 2.通信アンテナ 3.探査機ユニット 4.電力供給ケーブル |

5.電源ユニット 6.高感度カメラ 7.制御ユニット 8.通信ユニット 9.大容量記憶装置 |

【レーザー発振基地について】

探査機をレーザー光線で加速するための装置は、宇宙空間上に配置されました。

大出力のレーザー光線を発振するためには大量のエネルギーを必要とするため、レーザー発振基地については2つのプランが作られました。

1つは、地球の極周回軌道上に配置し太陽エネルギーを利用するもの、

もう1つは、木星の極周回軌道上に配置し木星周囲の荷電粒子エネルギーを利用するものです。ここでは後者のプランについて説明します。

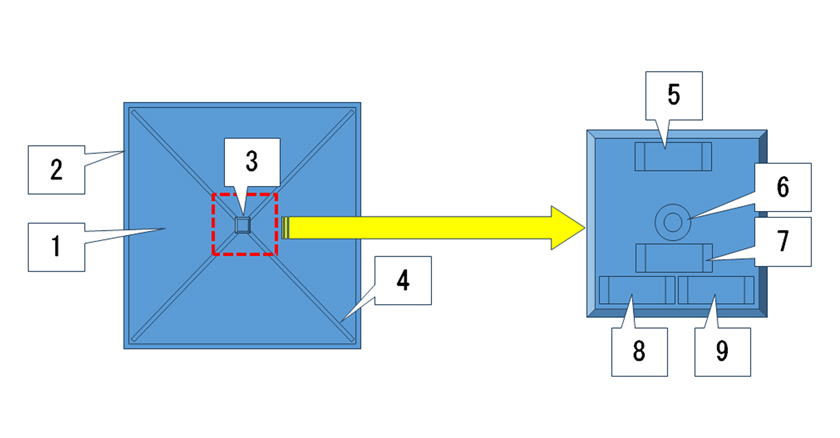

木星極周回軌道上の、レーザー発振基地の配置について以下の図にて示します。

レーザー発振基地は合計24基。木星の極軌道を周回中、木星の高エネルギー磁場帯を横切る際に発電を行い、

発電した電力を充電しレーザー発射時のエネルギーとします。

下の図では、レーザーの発射方向は木星の赤道上空の探査機に向けられているように描かれていますが、

実際には探査機が向かうプロキシマ・ケンタウリの方向に向けられています。

| レーザー発振基地の木星での配置 |

|

【航海スケジュールについて】

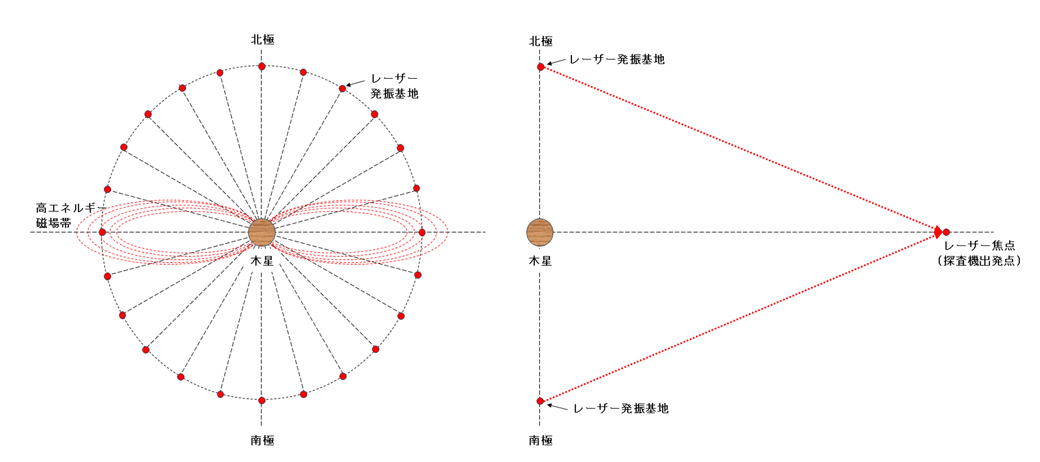

探査機は、約3時間かけて光の速度の5分の1(秒速60,000km)まで加速され、その後慣性飛行に入ります。

木星を出発する探査機の総数は2,000基で、一日に4基の探査機が木星を出発し、2,000基の探査機すべてが木星を出発するのに約500日を必要とします。

探査機は約20年間慣性飛行を行い、半年に一度レーザー発振基地から発射されるレーザー光線により電力供給が行われ、

システムの稼働チェック、位置の測定、軌道方向の微調整を行います。

目的地に到着する1日前から観測を開始し、プロキシマ・ケンタウリからの光のエネルギーで電力を調達し画像撮影、

撮影完了後は木星へ向けてデータの送信を行います。

木星から出発した2,000基の探査機のうちどれだけが目的地に無事到着し、観測に成功するかは不明ですが、

数打てば当たるという、探査機の数で勝負することになります。

| 探査機の航海スケジュール |

|

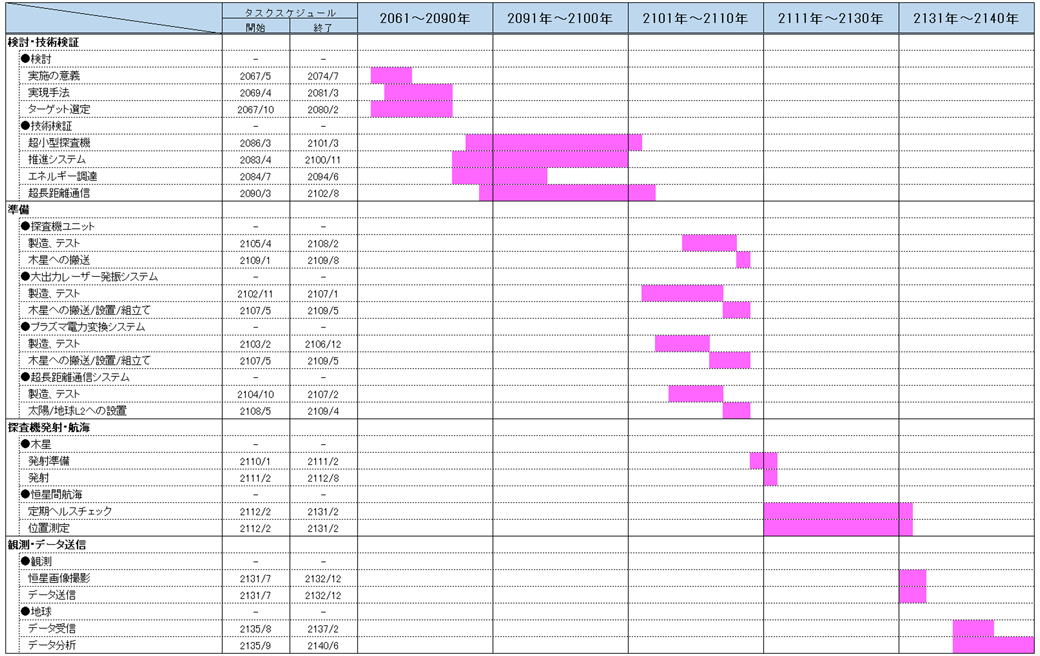

【タスクスケジュール】

当プランは、2060年代から検討が始まり、技術的手法が確立し具体化したのは2090年代。

2110年代にはプロキシマBへ向けて探査機が出発し、2130年代半ばには探査機からのデータが木星に到着しました。

| タスクスケジュール |

|

プロキシマBが人間の生存に適した場所であれば、次に移住を前提とした恒星間宇宙船の建造が開始される事になっていましたが、

探査の結果、予想外に過酷な環境であることがわかり、人類の移住計画が前進することはありませんでした。

しかしその後、惑星に移住することの必要性については再考が行われ、恒星間宇宙船の計画は計画当初とは違った意味合いを持つ事になりました。