航海スケジュール

ここでは、恒星間宇宙船の航海スケジュールについて説明しますが、

プロキシマ・ケンタウリBへの探査機での事前調査と並行して、宇宙船の建造含め恒星間航海に向けての準備が行われました。

プロトタイプとして建造された宇宙船では、恒星間飛行を前提として様々なテストが行われました。

大推力の推進システムのテストは、太陽/地球L3から木星までの公試運転で行われ、居住区画の閉鎖空間での生活環境は、

タイタン基地で十分な時間をかけてシミュレーションが行われ、居住区画がいったん完成したのちもタイタン基地の運用で得られた実績が生かされ、

生活環境に次々に改善が加えられました。

船は完成したところで終わりではなく、何十年かかっても十分なテストと改善を行い、長期間の航海に向けての準備/改善が行われたわけです。

【航海時の宇宙船の状態】

宇宙船は、光速の40分の1(7,000km/秒)で恒星間空間を航海します。

恒星間空間は何もない真空状態というわけではなく、銀河系内の星間ガスが嵐のように吹き荒れていて、その嵐のような中を進む宇宙船には、

強烈な星間ガスが吹きつける事になります。そのため居住者たちを保護するために船体外殻は強靭な作りになっています。

さらに、星間ガスが船体外殻に衝突することで発生する強烈な放射線の対策として、船体前部に保護シールドを装着します。

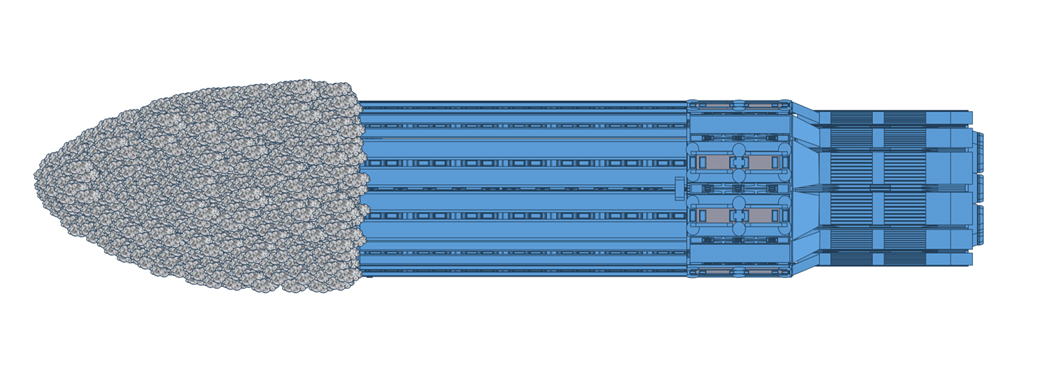

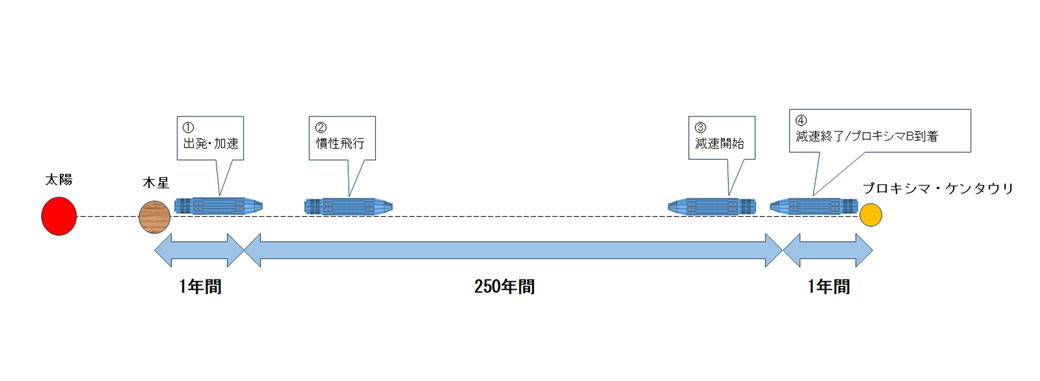

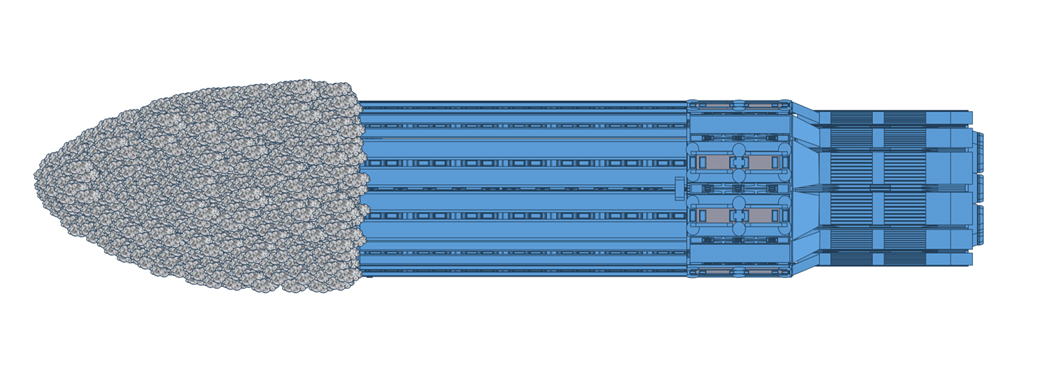

宇宙船が船体保護シールドを装着した状態を以下に示します。保護シールドは衛星ガニメデやカリスト表面から採取した氷を活用します。

| 航海時の船体保護シールド(氷シールドの装着) |

|

【航海時のフォーメーション】

宇宙船の航海時のフォーメーションを以下に示します。

加速時/減速時の核融合プラズマ噴射をお互いに回避すること、また不測の事態における宇宙船同志の衝突を防ぐために、

宇宙船は航海中は同心円状に並んだ状態で、前後50km、中心軸では10km離れて飛行します。

もし宇宙船に不測の事態が発生した場合には、他の宇宙船が救助に向かう事になります。

| 航海時のフォーメーション |

|

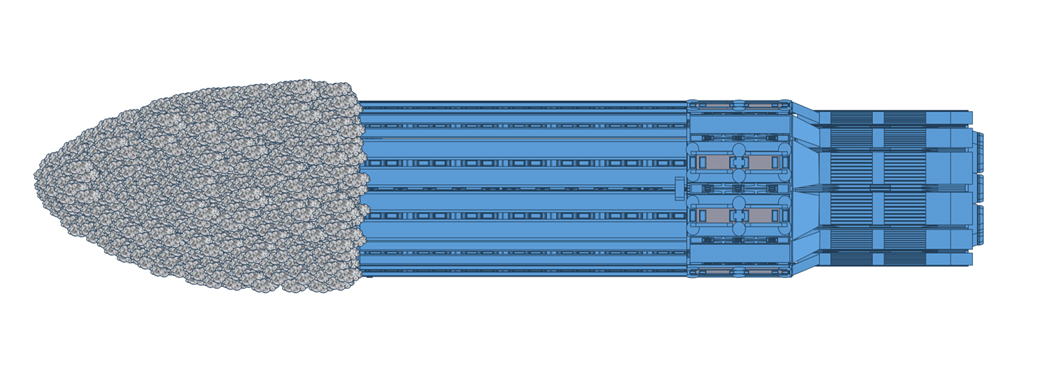

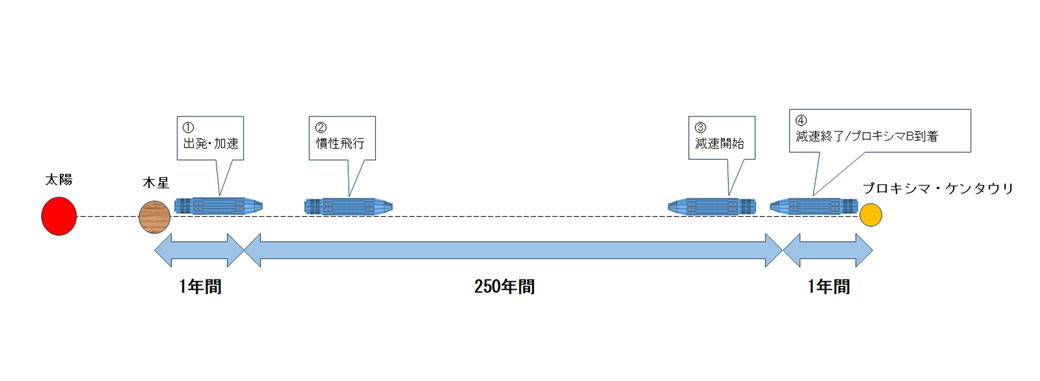

【航海スケジュールについて】

宇宙船は、木星を出発後約1年間かけて秒速7,000kmまで加速し、その後慣性飛行に入ります。

プロキシマ・ケンタウリまでは約250年間かかると想定しています。そのため、乗組員たちは船の中で世代交代をしながら生活することになります。

250年経ったところで、プロキシマ・ケンタウリに向けて減速を開始します。

180度方向転換を行い、約1年間かけて減速を行ったのち、プロキシマ・ケンタウリのまわりを周回する軌道に乗ります。

プロキシマBに向けて事前に探査機を飛ばし、探査機での事前調査ではできなかった詳細な調査を行うことになります。

もし、プロキシマBが人類にとって居住可能な状態であるならば、宇宙船はプロキシマBへと向かいプロキシマBを周回する軌道に到着し、

その後着陸し居住地を構築することになります。

| 宇宙船の航海スケジュール |

|

結局のところ、無人探査機での事前調査の結果では、プロキシマ・ケンタウリ系は予想外に過酷な環境であることがわかり、

プロキシマBへの移住の意義について再考されることになりました。

惑星に移住することは必ずしも必要ではなく、生活の糧となる原材料さえあれば恒星系を周回しながら生き延びることは可能であり、

恒星間移住は、人類の生き延びる選択肢のうちオプションの一つとなりました。地球に頼らない木星や土星での生活がそのモデルになりました。

また、宇宙船内での世代交代も、人工冬眠技術の確立により必要性はなくなり、乗組員は250年間を人工冬眠で過ごすことになり、

宇宙船そのものも、22世紀後半に量子真空エネルギーの実用化により推進システムが更改されて、予定よりも150年早くプロキシマ・ケンタウリに到着。

人類の宇宙への進出は一気に加速することになりました。

「各種考察」メニューへ