|

建造の目的

はたから見て、彼女は執念で生きているようにしか見えなかった。

生体サイボーグ技術は、事故により四肢に障害を抱えた人、瀕死の重症の人間にとっては最後の救いになる可能性を持っていたが、

公に認められている手術ではなかった。

まだ成功率は低く、実験段階であることを理由として、

患者の同意のもとでまだ細々と体の一部分のみの置き換えにとどめられてた。

しかし、技術の進歩を目的として全身の半分以上の置き換えも、非公式には行われていた。

ごく一部の成功者が社会に戻り、残りは人知れず実験台となり静かに余生を過ごす。

そのような失敗例にはなりたくないと、彼女は日々リハビリに励み、倒れそうになりながらも研究所の廊下を杖をついて歩いた。

「残念ですが」

医師からの言葉を、彼女は受け入れることができなかった。

「徐々に神経接続が失われています」

脳神経、脊髄から高分子化合物の人工神経に繋がり、人工筋肉を動かす反応が、徐々に衰えていることを画面表示は示していた。

「でも、訓練次第ではとおっしゃっていましたよね?」

「はい」

主治医は彼女の目をしっかりと見つめた。

「あなたはよく頑張った。素晴らしいです。私も感動しました」

今後の技術開発のための実験台として、衣食住の不自由がない生活をすることもできると、カウンセラーからの説明もあったが、

彼女は断った。

「私にはやりたいことが」

* * * *

不可能としか思えなかった、神経接続の再生という出来事も手伝って、その半年後に彼女は研究所から出る事ができた。

研究所に運び込まれた時の経緯、一緒に運び込まれた母親が亡くなったことを退所直前に初めて聞くことになり、

カウンセラーとも相談のうえ、世の中の裏方の仕事に就くことを彼女は決めた。

改名し、別人となり、軍に入り技術分野の士官になることに決めた彼女は、表に出る事もなく、

軍の裏方として技術開発のための研究に没頭した。

宇宙開発分野、特に兵員輸送のシステム開発に身を投じるようになったのも、

常日頃抱いていた強い思いもあり、ごく自然な流れだった。

火星やさらに遠くの惑星に大量の兵站輸送システム開発に関わる中、彼女はあるレポートを目にした。

木星を新たな太陽系の中心として開発し、太陽系内の輸送システムに革命をもたらすというもので、

太陽系開発事業団の最前線で働く中心人物として、筆者である女性は活躍していた。

そこで再び彼女の心に火がついた。

彼女はいくつかの宇宙船の開発に参画した。火星、木星、小惑星へと自由に動き回ることのできる巡洋艦が完成し、

実際に進宙してゆくのを見守った。

「あなたのおかげだ、中尉。これほど早く完成するとは思ってもいなかった」

「いえ」

視線を、窓の外の巡洋艦に向けたまま、彼女はロジスティクス開発担当の少佐としばらくの間語った。

「まだまだ、これからです。もっと大量に、安心して輸送できるようにならないと」

少佐が彼女の方に向き直った。

「そこで、もっとハードルの高い仕事に挑戦する気は?」

「どういった事でしょうか?」

やはり喰いついてきたか、と少佐は思った。

予想通りだった。

「ある方と会ってもらいます。段取りができたら連絡しますのでそれまで待っていて下さい」

* * * *

2週間後、会議室で彼女は少佐と一緒に待っていた。

依頼者は時間通りに会議室に入ってきた。

官僚というよりは個人企業の社長というような身なりのその男は、少佐とは古くからの付き合いがあるようで、

最初の10分ほどはどうでもいいような身内での雑談話だけが続いた。

「いやいや、この辺で本題に入らなくては。中尉。大変申し訳ありません」

いえ、お構いなく、と彼女は小さく首を振った。

「で、私に依頼したい仕事とは?」

さきほどまでの気さくな表情は消え、いかにも官僚といった口調で彼は話し始めた。

「かなり深刻な話です。こんな話は誰もしたがらない。とはいえ、事実には変わりはない」

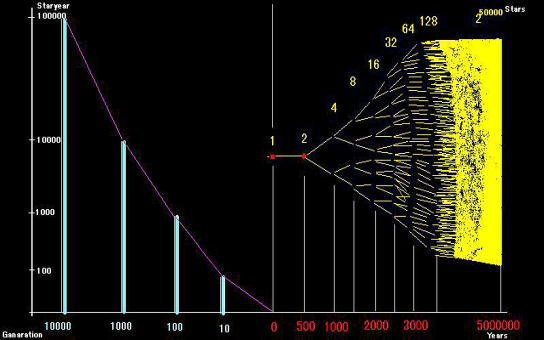

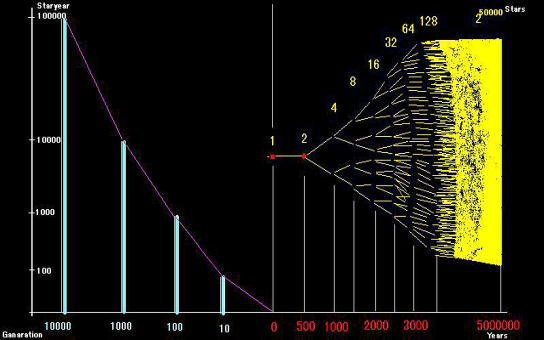

壁面ディスプレイに、研究機関からのレポートが表示されていた。

グラフ表示がいくつかあり、彼は丁寧に説明する。

「21世紀に入った頃から真剣に語られていた事ではありました。

2020年代になると具体的な目標も設定されて、脅しのような内容のレポートが飛び交いました。2030年代には危機的状態になると」

エネルギーを再生可能なものに置き換え、自然開発を制限し、廃棄物を劇的に削減する。

化石燃料を使用する交通システムは、電気を使用するものに変えるという国策的な進め方は、環境保護団体から喝采を受けた。

「そして何が起きたのか。確かに電気を使用する交通機関が劇的に増え、太陽光パネルと風車が林立して風景が変わりました」

すべてが解決に向かうように思えた。

これで滅亡から解放されて明るい未来が見えてきたと。

「しかし結果は正反対で、化石燃料の消費量がさらに増えて、悲劇的な状態が加速しました。どこが間違っていたのか」

「物事の進め方、というよりも根本的に解決方法を間違えていました。見た目だけ考えて根本を考えていませんでした。

確かに再生可能という言葉は聞こえがいい。風車や太陽光パネルは見栄えがいい。

でも、簡単なことを忘れていたわけです。風車や太陽光パネルを製造するためのエネルギーはいったいどうするのか?」

風雨にさらされる設備は、耐用期間が終わると莫大な量の廃棄物の山となった。

処理には手間とエネルギーが必要となり、エネルギー生産密度が低い太陽と風のエネルギーは、

基盤産業のための生産活動には不十分であった。

「大量の廃棄物を目の当たりにしてようやく気がついたわけですが、その時にはもう遅い」

ひととおりの前置きのあとでようやく本題に入る。

彼は地球を中心とした太陽系の図を表示して、

「そこで、具体的な策を考える事にしました。これからお見せする資料はごく一部の人間、政府上層部のごく一部しか知りません」

人類の総人口を表すグラフが重ねて表示された。

現在は地球周回軌道と月、火星に入植が始まっており、木星にはまだ資源開発のための作業拠点しかなかったが、

いずれ近いうちにはコロニーが作られる予定になっていた。

「入植は拡大してはいますが、全人類の1パーセントに満たない、10万人少々でしかありません。

対して、地球の人口は22世紀の前半までは増え続け、環境は破壊され居住可能な場所は少なくなるにもかかわらずです」

地球全体の地図が映し出され、居住地域を表す表示が局所的に色が濃くなってゆく。

大都市に人が集まり、居住可能な場所は急激に減ってゆく。

「おそらく、21世紀末から22世紀の前半には、残された土地の奪い合いになり、破局が起きるでしょう。何億、何十億の人が巻き込まれます」

核戦争が起きる事がなかったとしても、壊滅的な事になるのは目に見えていた。

しかし、説明を聞きながら彼女の疑問は膨らんでゆく、では、いったい私に何を期待している?

彼の説明が一旦止まった。

目をしっかりとこちらに向けている。

「そこで、人類がなんとか生き残るプランが提出されました。人類の一部でも生き残りさえすればいいというものです」

別なグラフがディスプレイ上に表示された。

|

「種を撒くように、人類が徐々に広がってゆくことをイメージして、このグラフは作られています。

隣の恒星系に到達するまで、現在の技術では数万年かかりますが、核融合推進システムが実用化されて太陽系内が庭のようになった今、

その時間が数百年にまで短縮されようとしています。まだ設計段階ですが恒星間探査が手の届くところまできています。

宇宙船でまずは隣の恒星系に行き、植民して、その星がダメでも次を探せばいいのです」

何万人もの人が生活可能な、巨大な宇宙船が構想され、そのために必要な技術はほぼ確立していた。

土星の衛星タイタンに大規模な生活拠点を建設中で、巨大な閉鎖リサイクルシステムを構築して実証実験が行われる予定であり、

大勢の人々が知らないところで、粛々と事が進められていた。

そこで。。。。と、彼は長い説明を経てようやく核心部分の説明を始めた。

「あとは、あなたの力を借りたい。輸送システムの実物を構築して欲しいです」

* * * *

太陽/地球L3での生活は既に3年半。

半年に一度は地球に帰還することはあるものの、ほとんどの期間は、工作船の狭い空間の中で過ごしていた。

会話も限られた人たちとだけ。今日も同僚の中佐と一緒に食事をする。

彼女は中佐に昇進していた。

技術系の裏方ミッションがほとんどで前線で戦うことはないが、軍の長距離輸送システムには必ず彼女が関わっていた。

目の前には差し渡し3kmほどの小惑星。両側に何キロメートルも並ぶ太陽光パネル群。

就業時間のほとんどを、工作船の中央制御室で過ごす。

中央には小惑星の映像。その映像の左側には作業の工程表。

右側には小惑星内部に作られた、シリンダー型のドック。

画面は定期的に切り替わり、作業状況を表示する。

作業は完全自動化されていて、見守ることだけしかやる事はない。

目の前のオペレーターが背伸びをした。

オペレーターは振りかえった。

女性士官の存在を見ると、すみません、と小さな声で言った。

一日の終わりには、自分の個室でこのプロジェクトの管理者であり地球にいる少佐にレポートを書くことになっている。

女性士官は、まずは昨日の作業レポートの文面をコピーして、日付を今日の日付に書き換えた。

[本日の作業問題なし。作業の進捗は予定通り]

しかし、毎日が単調きわまりない生活であっても、日々確実に増えてゆく作業進捗の数値だけが唯一のモチベーションになっていた。

研究所の部屋の中で、単調で生きる屍となっているよりはまだマシだった。

絶対にそうなるものか、生きて自分の願いを叶えてやりたいという心の中の小さな火が、今日までの自分を支えていた。

「レポートは終わりましたか?」

壁面のディスプレイに同僚中佐の姿が表示された。

「何かありましたか?」

当直のオペレーターが彼の脇に座っていた。

「ちょっと確認をお願いしたいのですが、見ていただけますか?」

了解、女性士官は2人にそう言うと、壁面ディスプレイには中央制御室の画面が表示された。