| 全体のイメージ図 |

|

航行用灯台衛星

探査船「エンデヴァー」では、木星本体や衛星の探査の他に、将来の木星開発のための各種技術的な試験も実施しました。

そのうちの1つが、航行用灯台衛星の木星周回軌道上への配置です。

作業プラットフォームや精製プラントの配置作業に始まり、原子力ラムジェット機の運用、輸送船の航行制御等、

宇宙船の交通インフラの制御のために高精度の位置情報は必須となります。当灯台衛星はそのために作られたものです。

「エンデヴァー」では、木星周回軌道上に3基のプロトタイプ衛星を配置しテストが行われました。以下はそのイメージ図になります。

| 全体のイメージ図 |

|

航行用灯台衛星の各コンポーネントについて説明します。

詳細は「航行用灯台衛星」もあわせて参照してください。

|

●制御ユニット ・制御システム ・高精度原子時計 ・電源安定化装置 ●通信ユニット ・送信機(位置情報電波用) ・送信/受信器(通信中継用) ●アンテナ群 ・高精度アンテナ(位置情報電波用) ・バッテリー、発電機 ・高利得/低利得アンテナ(通信中継用) ・レーザー用アンテナ(通信中継用) ●動力モジュール ・超小型原子炉ユニット ・ラジエーターパネル ・荷電粒子保護用磁気シールド ●推進モジュール ・磁気プラズマ推進システム |

「エンデヴァー」でのテストに引き続き、2060年代から構築が始まり2070年代から本格運用が始まった、JGPS(Jupiter Guide Positioning Satellite)の

木星周回軌道上での配置について説明します。

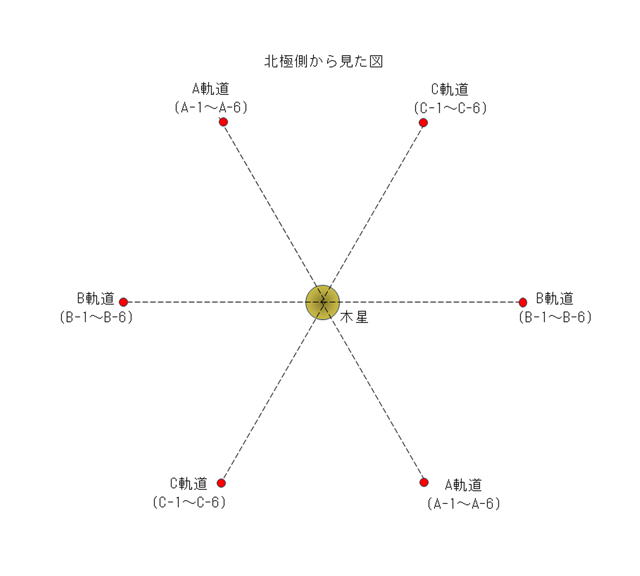

JGPSは、木星の北極と南極を結ぶ円形の極軌道上に配置されています。

同一の周回軌道上に、60度離れた位置に配置されているため、1つの周回軌道上に6基配置されています。

また、配置されている極軌道は3つあり、各々が60度ずれた状態で、木星北極と南極上空で交わります。

軌道直径は3つとも同一である為、JGPSが木星北極/南極上空で衝突することがないように、JGPSの位置と速度は調整されています。

|

<JGPS軌道図> ・木星の北極と南極を結ぶ円軌道に配置 ・各JGPSは同一の軌道を同一速度で周回し、 60度離れた位置に配置されている ・1つの軌道にJGPSは6基配置されている (左図のA-1~A-6) |

|

<JGPS軌道の配置図> ・下記は木星の北極側から見た図 極軌道は3つあり60度ずれた状態で配置 (各々、A軌道、B軌道、C軌道と呼ぶ) ・3つの軌道は木星北極/南極上空で交わる 各JGPSが木星北極/南極上空で衝突しないよう 各JGPSの軌道位置は調整されている ・A軌道、B軌道、C軌道各々6基JGPSが配置され 18基のJGPSで運用されている |

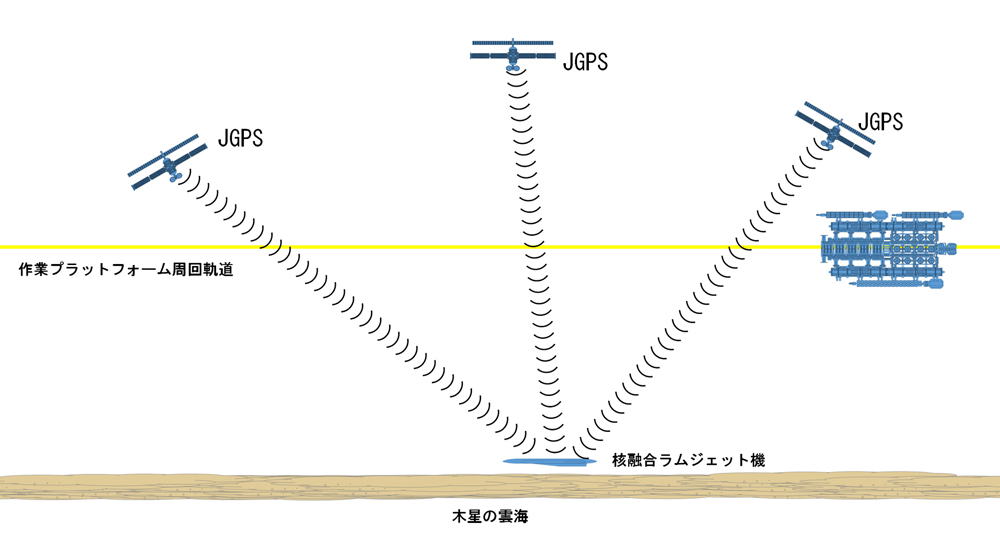

木星には固い表面というものがなく、常に変化する雲海の世界である為、木星の大気中を航行する飛行体はJGPSの助けを必要とします。

以下の図は、木星大気中を飛行する核融合ラムジェット機の場合を示したものです。

上空を飛ぶJGPS(下の図の場合は3基)から発信される位置情報電波を受信し、各衛星との距離を算出、その情報をもとに現在位置の情報を得ます。

|