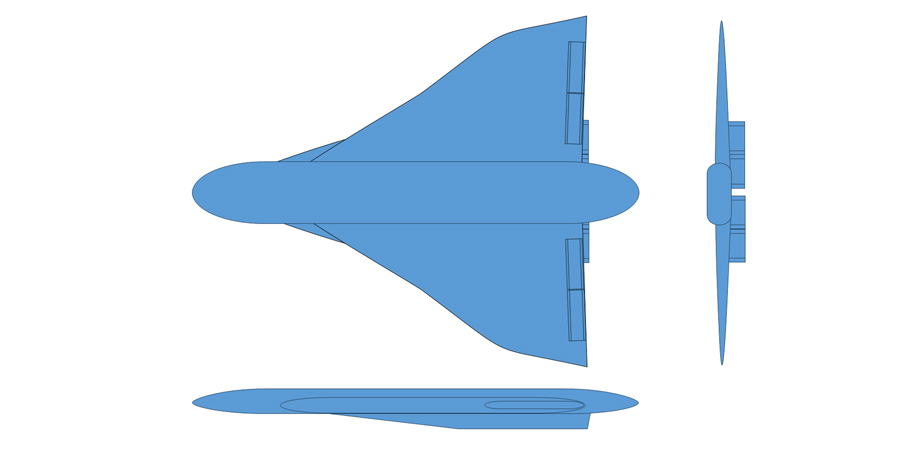

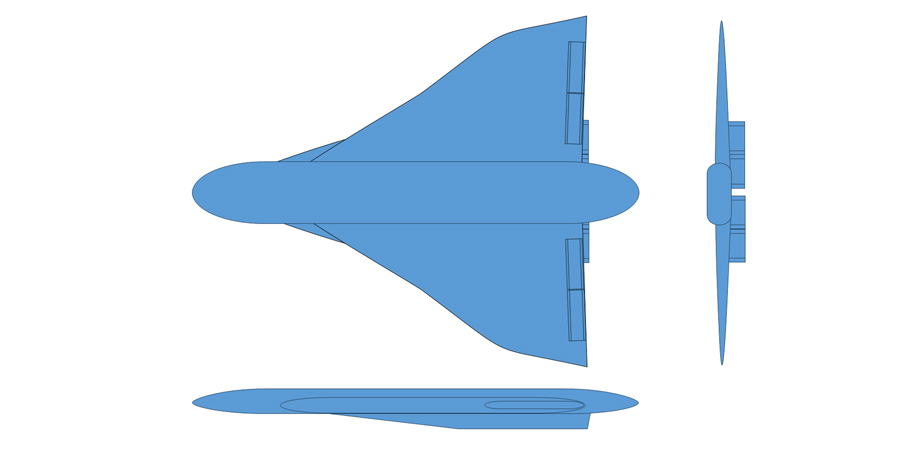

| 全体のイメージ(上左:上から見た図/上右:後方から見た図/下:横から見た図) |

|

核融合ラムジェット機

核融合ラムジェット機は、木星の大気の調査の為に作られたものです。

原子力ラムジェット機は、木星の上層大気をかすめるような飛行軌道をとり、上層大気からヘリウム3採取を行うのに対して、

核融合ラムジェット機は木星の大気中へさらに降下し、木星の雲海中を飛行し大気の成分の採取/気象観測を行います。

そのため、木星の強大な重力下での飛行、ミッション完了後は木星の重力を振り切るパワーが求められ、

小型で強力なパワーを発生させる核融合モジュール炉を搭載しています。

また、人間が搭乗することは想定しておらず、自動化システムによる自立飛行を行います。

しかしながら人間がリモートから疑似的に操縦可能な仕組みを搭載しています。

意識移植型統合制御システムと呼ばれる搭載装置は、操縦士は離れた場所(木星周回軌道上の作業プラットフォーム)に居ながらにして、

まるで自身が搭乗してるかのような感覚を可能とするものです。

脳神経をインターフェイス装置経由で核融合ラムジェット機のシステムに接続し、木星大気中を飛行するテストが2090年代に実施されました。

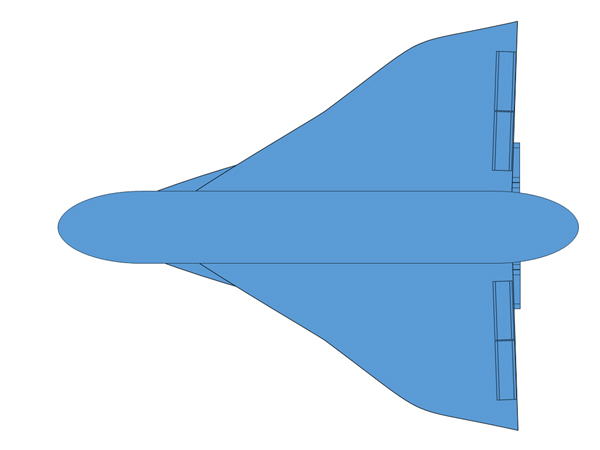

核融合ラムジェット機の全体イメージ図を以下に示します。

木星の強大な重力に対抗し飛行するために、機体そのものも揚力を発生可能とするように扁平な形になっています。

| 全体のイメージ(上左:上から見た図/上右:後方から見た図/下:横から見た図) |

|

核融合ラムジェット機の各コンポーネントについて説明します。

詳細は「核融合ラムジェット機(木星大気探査用)」もあわせて参照してください。

|

●指令モジュール ・意識移植型統合制御システム ・航行、管制、通信システム ●動力モジュール ・核融合制御ユニット ・小型核融合炉 ・熱交換器、循環装置 ●推進モジュール ・核融合ラムジェット推進システム(4基) ・推進剤タンク(大気圏外用) ・耐熱パネル ●気象観測システム ・大気採取、分析装置 ・投下式観測装置 ・観測バルーン ●胴体一体型翼 ・複合材骨組み、ハニカム構造パネル ・耐熱パネル |

核融合ラムジェット機のテスト実施の際の飛行コースについて説明します。

作業プラットフォームから降下した核融合ラムジェット機は、木星大気に突入し大気中を水平飛行し大気の調査を行います。

持ち帰り用に大気サンプルを採取、さらに深層の大気の調査のための投下式観測装置の投下。

長期間の大気調査を実施するための観測バルーンの投入を実施します。

一番重要なテスト項目として、意識移植型統合制御システムのテストが実施されました。

オペレーターは作業プラットフォームEからリモートで機体を操縦し、理沙と直子は宇宙船の会議室からモニター越しに作業を見守りました。

詳細は、サンプル版ストーリーの「雲海を眺めながら」の中で触れていますので参照してください。

|

| <核融合ラムジェット機テスト時の飛行コース> 1.出発 推進システムを使用し、作業プラットフォームを出発する 2.降下/大気突入 作業プラットフォームの周回軌道から降下し、木星上層大気に突入する 3.雲海下を飛行 木星の雲海よりさらに低い高度にまで降下し、その後は長時間木星大気中を飛行。大気サンプル採取/気象観測等を行う 4.雲海に再突入 予定したテストが完了すると、上昇を開始し木星の雲海から脱出する 5.加速/上昇 雲海より高い高度に達すると、核融合ラムジェットエンジンを最大出力まで上げ上昇、周回軌道に到達する速度まで加速する 6.帰還 作業プラットフォームに帰還する |

1回目のテストでいくつか課題が見つかり、改良型の核融合ラムジェット機のテストが2100年代に実施されました。

機体の強靭化、推進システムの増強に加えて、意識移植型統合制御システムの改善が行われました。

テストは大気の動きの激しい、大赤斑のまわりを周回するコースで行われ、パイロットとして直子が志願しました。

詳細は、サンプル版ストーリーの「心を包むもの」の中で触れていますので参照してください。